囲碁とゲームが拓く人間とAIの新しい関係の構築

将来のAI社会における教育・倫理・設計に対して、理論的かつ実証的に貢献

チェス・将棋・囲碁といったボードゲームは、長年にわたり人工知能(AI)研究の発展を牽引してきました。中でもAlphaGoに代表される囲碁AIの登場は、深層学習技術の飛躍的進歩をもたらし、現在の生成AIブームへとつながる原動力となりました。本研究プロジェクトは、以下のような継続的な取り組みを通じて、人間とAIの共存の可能性を探求してきました。

1.UEC杯コンピュータ囲碁大会の継続開催

2.Game AI Tournament(GAT)の継続開催

3.コンピュータ囲碁講習会の実施

4.囲碁棋士と囲碁AI開発者による定期研究会(年4回)

5.カーリング科学シンポジウムの開催

6.世界コンピュータ将棋選手権・AI電竜戦の後援

近年では、ゲームAIがトッププレイヤーの学習ツールとして活用されるようになり、「人間とAIの共進化」が現実のものとなりつつあります。一方で、囲碁AIの戦術的な欠陥が露呈し、アマチュアプレイヤーでもその弱点を突いて勝利する事例が増えています。また、将棋AIの世界では、先手勝率が7割に達するなど、AIの発展によって様々な問題が顕在化し始めています。

これらの現象は、「人知を超えたAI」の副作用として、AI社会の在り方を改めて問い直す重要な課題となっています。ゲームAIは、こうした問いを検証できる格好のテストベッドとして、ますます重要な役割を担っています。

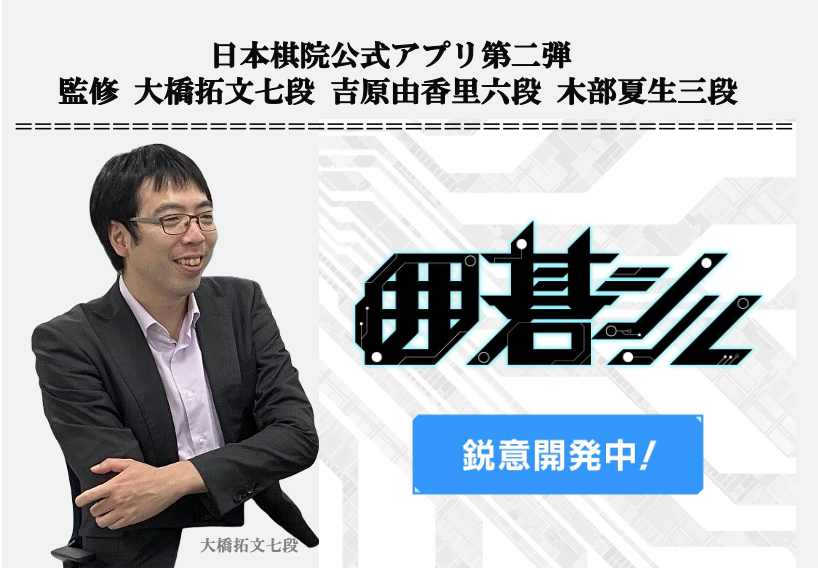

▼伊藤教授と大橋拓文七段との対談です。

2010年頃からコンピュータ囲碁の発展を見守って来られた大橋拓文七段をお迎えして、大橋拓文七段から見たコンピュータ囲碁の進歩とAlphaGoがプロ棋界に与えたインパクト、今後のUEC杯への展望について語っていただきました。

▼伊藤教授と松原仁教授(京都橘大学)との対談です。

人工知能の第一人者の松原仁先生をお迎えし、コンピュータ囲碁(UEC杯)の歴史と展望について語っていただきました。

募集期間と使途

【目標金額】

10,000,000円

【募集期間】

2025年7月2日~2025年11月15日

【資金使途】

ご寄付いただいた資金は、本研究プロジェクトを推進するために、主に以下の6つの活動に活用させていただく予定です。

1. UEC杯コンピュータ囲碁大会の継続

2. Game AI Tournamentの継続

3. 囲碁やゲームAIに関する授業の継続

4. 囲碁棋士と囲碁AI開発者の定期研究会(年4回)

5. カーリング科学シンポジウムの開催

6. コンピュータ将棋に関する大会の後援、及び独創賞、新人賞等の提供

第17回UEC杯コンピュータ囲碁大会

大会概要: http://entcog.c.ooco.jp/entcog/new_uec/

UEC杯コンピュータ囲碁大会の運営のためには、解説や審判でご協力いただくプロ棋士への謝礼、パンフレット、案内表示、看板等の印刷費、参加者への案内などの全体業務の補佐、会場設営やオンライン中継などの運営のための人件費、賞金・賞状などの費用、その他運営に関わる消耗品費用などに使わせて頂く予定です。今回のご寄付によって、この分野の若手技術者の育成を継続し、当該分野の発展に寄与していきたいと考えています。

なお、今年は電気通信大学と日本棋院の間の提携に基づいて、本研究プロジェクト限定の特典をご用意しています。ご寄付の一部は、特典協力棋士への謝礼や特典制作費用にも充てさせていただきます。

△日本棋院「幽玄の間」

日本棋院との連携により「囲碁とゲームAI」という新しい授業の開設

本研究プロジェクトは、人間とAIの共生に資する研究テーマを創出し、将来のAI社会における教育・倫理・設計に対して、理論的かつ実証的に貢献することを目指します。

これまでの皆様のご支援により、第14〜16回UEC杯コンピュータ囲碁大会、第8〜10回GAT、カーリング科学シンポジウム、コンピュータ囲碁講習会などを成功裏に開催してまいりました。また、「情報工学工房」の授業では「囲碁ゲームAIを作ろう」という課題を通じて、若手AI開発者の育成にも注力しています。

さらに、日本棋院との連携により、2025年度から「囲碁とゲームAI」という新しい授業も開設されました。本研究プロジェクトへのご寄付は、こうした教育・研究活動のさらなる推進に活用させていただきます。

ゲーム情報学とAI技術を結びつける新しい授業

電気通信大学は、2012年に公益財団法人日本棋院と「コンピュータ囲碁の発展」に関する連携協定を締結し、2017年にはプロ棋士とAIをつなぐ技術開発に関する協定も結びました。2022年には、これらの提携を5年間延長し、今後も連携強化を確認しています。この協定を契機に、当研究ステーションでは2014年より「HCCL(Human-Computer Cooperative Learning)研究会」を設立し、プロ棋士と開発者による年4回の定期研究会を継続開催しています。コロナ禍においてもオンラインでの議論の場を提供してきました。

また、懸案であった「囲碁を題材とした授業」も、2025年度より正式に開講されました。「情報工学工房」の枠を超え、囲碁そのものを深く学びつつ、ゲーム情報学とAI技術を結びつける新しい授業となっています。これにより、若手のAI研究者や技術者がさらに育つことが期待されます。

本研究プロジェクトを通じて、日本囲碁界全体の発展と、ゲームAI研究の推進に一層寄与してまいります。

△日本棋院と電気通信大学によるコンピュータ囲碁プログラムの進化、開発に関する提携調印式の様子(2022年7月日本棋院にて)

△日本棋院と電気通信大学によるコンピュータ囲碁プログラムの進化、開発に関する提携調印式の様子(2022年7月日本棋院にて)

研究体制

代表研究者

伊藤 毅志

電気通信大学 情報理工学研究科 教授

ゲーム情報学、認知科学

経歴

1994年3月 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程修了(工学博士)

1994年4月 電気通信大学電気通信学部情報工学科 助手

2005年4月 デジタルハリウッド大学デジタルコミュニケーション学部 客員教授

2006年6月 電気通信大学エンターテイメントと認知科学研究ステーション 代表

2007年4月 電気通信大学電気通信学部情報工学科 助教

2010年4月 電気通信大学情報理工学研究科 助教

2016年7月 電気通信大学人工知能先端研究センター 兼務

2018年10月 電気通信大学情報理工学研究科 准教授

2024年4月 電気通信大学情報理工学研究科 教授

研究歴

ゲームを題材とした認知科学、人工知能研究、特に人と機械の円滑なコミュニケーション、学習支援システムの研究を精力的に行う。

情報処理学会2010年に開催された「あから2010」プロジェクトの合議アルゴリズム提唱、及び推進。著書に「先を読む頭脳」(新潮社)「ゲーム情報学概論」(コロナ社)「ゲームAI研究の新展開」(オーム社)ほか。

受賞歴

2005年 情報処理学会山下記念研究賞受賞、2010年 文部科学大臣表彰科学技術賞理解増進部門受賞、2011年 CEDEC AWARDSプログラミング・開発環境部門優秀賞、2018年 CEDEC AWARS著述賞受賞、ほか。

研究協力者(50音順)

浅田麻菜(サイバー大学 講師)

飯塚あい(東京都健康長寿医療センター研究所 准主任研究員)

池田 心(北陸先端科学技術大学院大学 教授)

大橋拓文(日本棋院プロ棋士/電気通信大学 特任教授)

保木邦仁(電気通信大学 准教授)

中谷裕教(東海大学 准教授)

野嶋琢也(電気通信大学 准教授)

桝井文人(北見工業大学 教授)

松原 仁(京都橘大学 教授)

税法上の優遇措置が適用されます

電気通信大学(税法上の優遇措置):https://www.uec.ac.jp/kikin/treatment

本プロジェクトへのご寄付後、電気通信大学より「寄附金領収書」が発送されます。

確定申告の際は、「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に申告してください。

「寄附金領収書」の日付は、寄附をされた翌月末の日付となります。

本プロジェクトに関する特典の他に、電気通信大学基金の所定の特典もご用意しております。すべての特典は、併せてお贈りすることが可能です。

詳しくは、電気通信大学基金のHPをご覧ください。

お問い合わせ先

〒182-8585東京都調布市調布ヶ丘1-5-1

電気通信大学 総務企画課 基金・卒業生係

TEL:042-443-5132(平日9時00分から17時00分まで)

FAX:042-443-5887

メールアドレス:kikin@office.uec.ac.jp

-

2025.11.17

東京都

電気通信大学と日本棋院の継続的な試みを嬉しく思います。多く集まることを期待しています。

-

2025.11.15

愛知県

王メイエン先生のファンですので色紙の返礼品を楽しみにしています。

今回は指導碁日程に合わないこともあり、こちらを選択しました。

UEC杯を楽しみにしています。

-

2025.11.11

東京都

私は囲碁AIとは小学生の時から触れ合っていて、大変興味を持ち続けています。

囲碁AIがきっかけで世の中が大きく変わっているので、感動しています。

これからも応援しています。

-

2025.11.10

埼玉県

2016年3月9日にGATに参加した後、皆で一緒にAlphaGoの第一局を観て楽しかった。次世代の囲碁AIが楽しみです!

-

2025.11.07

神奈川県

囲碁シル、楽しみにしています!飛刀定石、というのがコンピュータ囲碁らしくてマニアックでお気に入りです。

-

2025.10.18

東京都

母校も、囲碁も、応援しております。

-

2025.09.04

鳥取県

凸って

-

2025.07.17

東京都

UEC杯の参加料として

-

2025.07.17

神奈川県

囲碁界を明るくしてください!

-

2025.07.10

宮城県

今年のUEC杯も楽しみにしております。

-

2025.07.05

愛知県

囲碁の発展に向けてがんばってください。

-

2025.07.04

東京都

卒業生です。今後も期待しています

-

2025.07.03

愛知県

AIが日常にも入り込んできています。小学生がAIに相談したりする姿をみると複雑な気持ちになります。AI社会における教育や倫理はますます重要なテーマになっていくと思います。AIも囲碁も応援します!!

-

2025.07.03

東京都

囲碁AIの普及と発展、

囲碁アプリ 囲碁シル によって、囲碁が小中学生

を始めとする人々に普及する事を期待してます。

応援コメント

- 2025.11.17 東京都

- 電気通信大学と日本棋院の継続的な試みを嬉しく思います。多く集まることを期待しています。

- 2025.11.15 愛知県

- 王メイエン先生のファンですので色紙の返礼品を楽しみにしています。 今回は指導碁日程に合わないこともあり、こちらを選択しました。 UEC杯を楽しみにしています。

- 2025.11.11 東京都

- 私は囲碁AIとは小学生の時から触れ合っていて、大変興味を持ち続けています。 囲碁AIがきっかけで世の中が大きく変わっているので、感動しています。 これからも応援しています。

特典

お礼状

ご寄付をいただいた皆様に電気通信大学より「お礼状」と「領収書」を送付いたします。

※お申し込みの際は送付先の住所をご登録ください。

UEC杯関連特典

5千円以上のご寄付をいただいた方に、第17回UEC杯コンピュータ囲碁大会公式パンフレット(電子版)を送付いたします。

大橋拓文七段監修スマホアプリ(特別コンテンツ)

1万円以上のご寄付への謝意として、大橋拓文七段(UEC杯コンピュータ囲碁大会、メイン解説者)が主監修のスマホアプリ「囲碁シル」の特典コンテンツを贈呈します。(数量限定:先着100名様)

<説明>

サポートAI《シル》と一緒に遊びながら上達できる、新感覚の囲碁アプリ「囲碁シル」を鋭意開発中!本特典ではアプリ内で使用できる、あの「飛刀定石」をモチーフにした特別コンテンツを入手できます。詳細は順次公開予定。どんな内容か、ぜひご期待ください!またアプリ中で動作する囲碁AIは、UEC杯で3回の優勝を誇るCrazy Stone(Rémi Coulom氏作)が用いられています。

※特典付与:11月中旬ごろを予定しております。

王銘琬九段(UEC杯コンピュータ囲碁大会審判)との5面打ち指導碁

2万円以上のご寄付への謝意として、王銘琬九段との5面打ち指導碁の機会を贈呈いたします。

・実施日時:11月22日(土)13:00-15:00

・場所:電気通信大学 西9号館(予定)

※現地来場者限定/先着5名様までとさせていただきます。

王銘琬九段のサイン色紙+純碁セット

3万円以上のご寄付への謝意として、王銘琬九段のサイン色紙と純碁セットを一緒に贈呈いたします。(先着10名様まで)

上野愛咲美女流名人(第13回UEC杯解説者)のサイン色紙

3万円以上のご寄付への謝意として、上野愛咲美女流名人の先生サイン色紙を贈呈いたします。

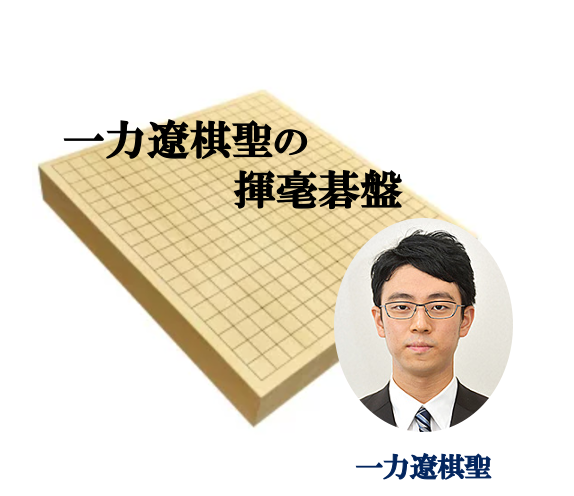

一力遼棋聖(第5回電聖戦対局者)のサイン色紙

5万円以上のご寄付への謝意として、一力遼棋聖のサイン色紙を贈呈いたします。

UEC杯協力者として大会HPにご芳名掲載

10万円以上のご寄付への謝意として、UEC杯協力者として、UEC杯コンピュータ囲碁大会HPにご芳名を掲載いたします。

・企業様:企業名を掲載いたします。

・個人様:ご氏名を掲載いたします。

UEC杯コンピュータ囲碁大会HPに企業名掲載

25万円以上のご寄付への謝意として、UEC杯協力者としてUEC杯コンピュータ囲碁大会HPにご芳名を掲載いたします。

・企業様:企業名・企業サイトへのリンクを掲載いたします。

・個人様:ご氏名を掲載いたします。

上野愛咲美女流名人の揮毫碁盤

30万円以上のご寄付への謝意として、上野愛咲美女流名人の揮毫碁盤を贈呈いたします。

※揮毫碁盤とは、囲碁盤に囲碁棋士による揮毫(書道で書くこと)を施した碁盤です。商品(碁盤)の裏に揮毫いたします。

一力遼棋聖の揮毫碁盤

50万円以上のご寄付への謝意として、一力遼棋聖の揮毫碁盤を贈呈いたします。

※商品「囲碁/碁盤『カヤ(二寸接盤・特上)」の裏に揮毫いたします。

UEC杯特別協賛として大会HPにご芳名掲載

100万円以上のご寄付への謝意として、UEC杯特別協賛としてUEC杯コンピュータ囲碁大会HPにご芳名を掲載いたします。

・企業様:ロゴ・企業名・企業サイトへのリンク掲載、さらに解説会動画において解説者前に企業ロゴを配置いたします。

・個人様:ご氏名を掲載いたします。

一力遼棋聖との幽玄の間での特別指導碁

300万円以上のご寄付への謝意として、一力遼棋聖との特別指導碁の機会を贈呈いたします。

・対局者:一力 遼 棋聖(日本棋院)

・対局形式:日本棋院「幽玄の間」にて置碁形式、1対1の指導対局(約2時間)

・特典:対局後、揮毫入り卓上碁盤を贈呈(休憩や贈呈等を含めて約3時間)

・実施時期:2025年9月以降、日程調整の上実施させていただきます。